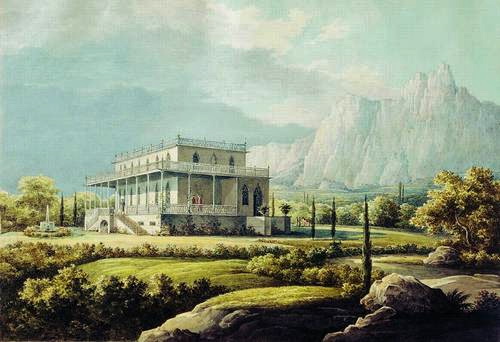

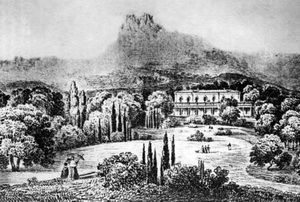

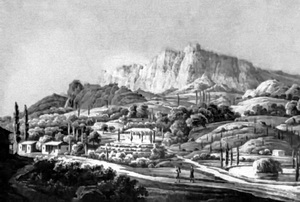

Первой хозяйкой земли на которой впоследствии архитектором Эшлиманом был выстроен особняк была

Софья Константиновна Потоцкая. История ее жизни была очень пестрой и интересной.

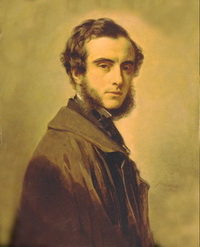

Художник Сальваторе Тончи: София Глявоне де Челиче.

Эта достойная польская фамилия вместе с невероятным богатством досталась ей от второго супруга.

О Софье Константиновне говорили много и разного. «Красавица гречанка из Константинополя, темного происхождения, на тринадцатом году была продана матерью польскому послу Лясопольскому, доставлявшему между прочим в Варшаву королю красивых женщин», — писал о ней в своем труде «Знаменитые россияне XVIII-XIX веков» великий князь Николай Михайлович Романов. Про Софью Константиновну говорили, что «она сама различно называет свою девичью фамилию». Их было несколько, чем и вызывалась путница: то ли Челиче, то ли Глявоне, то ли Маврокордато...

Нет точных сведений, когда София познакомилась с главнокомандующим российской армии в русско-турецкой войне (1787-1791) генералом-фельдмаршал Г. Потемкиным, но очень скоро она оказалась под Яссами, а ее мужа Потемкин назначил комендантом Херсона с присвоением звания генерала российской армии. После взятия российскими войсками, неприступной, как считалось, турецкой крепости Измаил, Потемкин выехал в Петербург и позаботился о приглашении туда супругов Виттов. 18 марта 1791 г. Софию познакомили с Екатериной II.

Потёмкин подарил своей прекрасной гречанке большое греческое селение Массандру и Мисхор.

...Родители Иосифа Витта, первого смельчака, кто отважился жениться на «мадам Константинопольской, которую продавали на базаре», сошли от огорчения в могилу. В 1798 году Софья Витт, многолетняя любовница графа Станислава Потоцкого, который заплатил первому мужу колоссальную сумму отступного, стала его законной супругой.

Станиславу Потоцкому Софья Константиновна родила почти одного за другим пятерых детей. В 1801 году на свет появляется девочка, названная графом именем обожаемой супруги, — Софья. В следующем году появляется на свет вторая дочь Потоцких — Ольга.

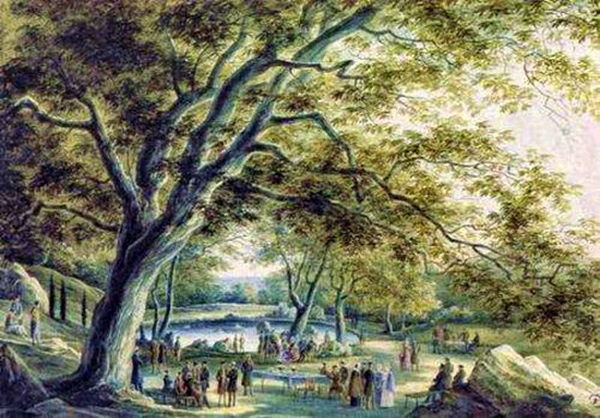

Софья-младшая осталась без отца, когда ей едва исполнилось четыре года. Ольге, соответственно, было три. Девочки росли в обширных владениях их древнего рода. На Украине, в Тульчине, у графини-вдовы было два дворца, по размерам и роскоши не уступавших столичным, а в Умани редкостное, когда-то в честь жены названное Потоцким имение Софиевка.